ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 - 1945 годов

Нет в России семьи такой,

Где б не памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

С фотографий увядших глядят…

Этот взгляд – словно высший суд

Для ребят, что сейчас растут.

В. Златоустовский

Война. Нет слова страшнее. Нет явления бесчеловечней и беспощадней. Она, подобно урагану, уничтожает все на своем пути, забирает миллионы жизней, как солдат, так и беззащитных граждан. Ужасные последствия войн непредсказуемы и непоправимы. И, к сожалению, те, кто затевают войны, не думают о последствиях. Не зажили еще раны, нанесенные Планете и каждому населяющему ее человеку, самой кровопролитной и беспощадной войной прошлого столетия. Мы никогда не забудем имена героев, которые отстояли нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Моя семья также хранит память о солдатах-героях. Война забрала жизни двух моих прадедушек. Из трех прадедушек, ушедших на войну, вернулся лишь Михаил. Моргачеву Михаилу Алексеевичу шел 32 год жизни, когда в тысяча девятьсот сорок первом году он был призван на войну. Был телефонистом первого дивизиона, награжден медалью «За заслуги» за то, что во время боев в Выборском районе с пятнадцатого по двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок четвертого года исправил до восьми порывов и обеспечил бесперебойную связь НП с ОП. Долгожданный день возвращения прадедушки Михаила с войны свеж в воспоминаниях мойе бабушки до сих пор.

Другой герой войны Команов Петр Филиппович – стрелок третьей стрелковой роты первого батальона – отличился при форсировании реки Висла тридцатого июня тысяча девятьсот сорок четвертого года. Он участвовал на западном берегу реки в рукопашной битве, во время которой уничтожил двух фашистских захватчиков и был ранен, но не ушел с поля боя. За смелость и самоотверженность в бою награжден медалью «За отвагу». Петр Филиппович погиб во время боев на территории Польши. Чтобы узнать точное место захоронения, моя мама отправляла письма в Министерство обороны СССР. Спустя несколько месяцев, ей пришел ответ, за которым она явилась в военкомат города Донского. Полковник задал ей вопрос: «А зачем вам это надо?». Мама удивилась и ответила: «А как же память?». Но на это полковнику нечего было сказать.

Спустя несколько лет по всем СМИ было сообщено о том, что Януш Пшимановский, польский писатель , собирает сведения о всех советских воинах, принявших участие в освобождении Польши, для дополнения второго издания книги «Память». Моя мама, сохранив надежду, написала по неполному адресу: ПНР, город Варшава, Янушу Пшимановскому.

Польский писатель исполнил свой гражданский долг перед погибшими в этой жестокой войне и также оправдал мамины надежды ответным письмом, в котором было указано точное место захоронения Петра Филипповича и сообщалось, что он скончался в госпитале от ран, полученных в бою, и его имя увековечено на обелиске братской могилы в городе Познань и во втором издании книги «Память».

Больше всего меня тронула история прадедушки Афанасия. Команов Афанасий Филиппович был летчиком и погиб в первый год войны под Ленинградом. Воевал он бок о бок с товарищем довоенных лет, призванным в Старо – Оскольском районе, Курской области – на родине Афанасия. Его товарищ вернулся с войны в родные края, но просьбы матери Афанасия – рассказать о гибели сына – игнорировал. Он будто чего-то стыдился или боялся и поэтому дом своего погибшего товарища обходил стороной. Со временем стало известно, что Афанасий Филиппович числится без вести пропавшим.

Там же, в Старо – Оскольском районе, жила невеста Афанасия, проводившая его на войну и обещавшая ждать. Всем стало понятным поведение товарища Афанасия, когда он сделал предложение его невесте. Предложение она отвергла и до конца дней своих хранила верность своему слову и сердцу.

Войне все равно, чьи жизни отбирать; были ли надежды и планы на завтрашний день, любит ли человек, и любим. Войне все равно, во имя чего сражается человек: во имя веры, ради правосудия, власти или в припадке бешенства. Наше поколение обязано приложить все усилия и волю, чтобы слово «война» было стерто из памяти человечества навсегда.

Авраменко Полина

Все дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Это была самая величайшая война за всю историю человечества. О ней много рассказано и самыми правдивыми свидетелями невыносимых мук являются ветераны и их награды. В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной страшная война. Вот и у нас есть участник тех великих сражений, мой прадед Нагайцев Сергей Сергеевич.

Великая Отечественная война для моего прадеда началась в тысяча девятьсот сорок втором году, когда его, единственного кормилица в семье, забрали на фронт. Из рассказа дочери прадедушки я узнала, что он служил в сто тридцать четвертой танковой дивизии. В тысяча девятьсот сорок пятом участвовал в боевых действиях по захвату берлина. За мужество, проявленное в боях, мой прадед Нагайцев Сергей Сергеевич, как и другие бойцы его подразделения, был отличен медалью «За героизм и отвагу». Грамоты подписал лично Иосиф Сталин. Помимо этого, дедушка имеет много других наград. С особой теплотой дедушка вспоминал одно событие. В тяжелые годы войны ему два раза удалось побывать на концертах Клавдии Шульженко. Ее пение завораживало. Еще я узнала, что после взятия Берлина, мой прадед и его сослуживцы нашли бункер, в котором находилось очень много еды. Был праздник всех солдат, которые часто голодали. После окончания Великой отечественной войны моего прадеда сразу же направили на советско-японскую войну, продолжавшуюся с августа по сентябрь тысяча девятьсот сорок пятого года. С фронта он вернулся лишь год спустя. Мой прадедушка был тогда еще маленьким мальчишкой, четырех лет. Когда он увидел своего отца, идущего по деревне, даже испугался. Прадед шел грязный, худой до изнеможения и весь в орденах. После войны прадед жил в Тульской области, Богородицком районе, в селе Новопокровка, работал в шахте. Вот такой у нас в семье герой Великой отечественной войны.

Заканчивая свое сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрыва бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, помните - какой ценой досталась Победа! Берегите мир!

Алехина Татьяна

Война-это горе ,слезы ,потери . Она постучала в каждый дом ,принесла беду . Из каждой семьи ушли на фронт отцы и дети , мужья , сестры и братья.

Великая Отечественная война оставила след в истории нашей семьи . Мой прадед ,Юдин Яков Кузьмич , родился 12 ноября 1916 г. В городе Орле . В 1942г. Он попал на фронт . Воевал с фашистскими захватчиками . В одном из ожесточенных боев в 1943 г.получил ранение . Пролежав в госпитале , вернулся на передовую . Смерть здесь была привычным делом , и мало кому удавалось остаться живым и неискалеченным .Но ему повезло - он остался жив.

Мы все должны гордиться нашими предками , которые отстояли независимость нашей Родины и помнить , какой ценой досталась ПОБЕДА.

Белевцева Алёна

Харламов Николай Павлович

Отцы, прошедшие войну,

Великой армии солдаты,

Спасибо Вам за тишину,

Что Вы добыли в сорок пятом.

Война – страшное слово. Война – это взрывы бомб, грохот канонады, смерть людей, гибель городов. Она приносит горе всем людям: и тем, кто начинает её, и тем, кто защищает Родину.

О войне я знаю не только из фильмов, но и по рассказам моего прадедушки Харламова Николая Павловича.

Семнадцатилетним пареньком он ушёл на фронт. Свой фронтовой путь начал под Ельцом, прошёл Курскую дугу, воевал в Гомеле, под Могилёвом, в Реченске. Мой дедушка был артиллеристом, командиром орудия, имеет награды.

Орден Красной звезды дедушка получил за сражение на Курской дуге. Шли ожесточённые бои, солдаты, забыв про сон и усталость, отвоёвывали каждый сантиметр нашей земли, делали немыслимое. В таком бою дедушку ранило, но и раненый он продолжал расстреливать танки фашистов, не давая возможность подойти им близко.

Дедушка не особенно любит рассказывать о войне, у него на глазах появляются слёзы. Я всё понимаю, как тяжело пришлось им там, на передовой, на огневой позиции!

В этом году мы отметим 71-ю годовщину победы наших солдат над фашистскими захватчиками. Это уже большой промежуток времени, но для таких людей, как мой дедушка, никогда не забудется эта война.

Терещенко Екатерина Сергеевна

Мой прадедушка, Голышев Виктор Ильич, ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2 группы. Родился 29 сентября 1925 года в деревне Бучалки Кимовского района Тульской области в большой семье, где было семь детей, пятым ребёнком. Детство было тяжёлое. Его маме приходилось работать на нескольких работах, чтобы прокормить семью, так как отец умер в 1936 году. Прадедушка ещё мальчишкой старался во всём помогать матери. Они с младшим братом ездили в лес за дровами, косили сено, помогали по дому, по огороду. Друг за другом донашивали вещи, которые мать шила сама. Став постарше, работали в колхозе и на первые заработанные деньги купили матери красивый платок, младшей сестре много леденцов. Не успел прадедушка ощутить вкус молодости, как грянуло страшное известие, началась война.

В 17 лет, прибавив себе один год, ушёл в армию. Попав в Барнаульскую школу сержантов, проучился там несколько месяцев. Затем молодых парней отправили сразу на фронт, прямо на передовую. Он служил в артиллерийско полку наводчиком. Я помню его рассказы о том, сколько они пережили, перенесли. Сколько раз лежали в окопах, а их сырой землёй после взрыва забрасывало. Бывали случаи, что с немцами и в рукопашную сходились. Сколько километров за всю войну прошагали, даже не сосчитать, а тем более с таким тяжёлым грузом, как пушка. Вот так, шаг за шагом, терпя голод, холод мой прадедушка вместе с другими солдатами продвигался к Берлину, к победе. В Польше был ранен и контужен, несколько месяцев пролежал в госпитале. После того как выписали, постарался быстрее вернуться в свой полк, который дошёл до Берлина. Прадедушка рассказывал, что он оставил свои инициалы на стенах, вернее развалинах рейхстага. Говорил, как все плакали и смеялись, когда объявили, что война закончилась. Как совершенно незнакомые люди обнимались и целовались, поздравляя друг друга.

После войны с Германией прадедушку отправили в Японию. И только в 1948 году демобилизовали. У моего прадедушки восемь медалей и два ордена « Орден Красной Звезды» и «Орден Отечественной войны».

Мы все его очень любили. Он умер, дожив до 60-летия Победы.

Колобродов Артем

7а класс

У меня был прадед Марчуков Александр Владимирович. Я его ни разу не видел, потому что он умер до того, как я родился. Когда прадеду было 18 лет, началась Великая Отечественная война, и он пошел на фронт. О том, что было я, знаю не очень много, потому что не любил говорить дедуля об этом. Знаю, что они копали окопы. Кто ленился и хитрил, делали не глубокие окопы. Тогда во время боя солдат, находящихся в окопе, сравнивали с землей танки врага. После того, как война закончилась, Александр Владимирович служил на Японской границе еще два года.

Марчукова Александра Андреевна – моя прабабушка, работала в тылу. Во время войны ей было 15 лет. Она вместе другими девчонками рыла окопы, чтобы враг не прошёл в город Грязи. С утра до вечера работала на колхозных полях. Большую часть урожая отправляли на фронт солдатам.

Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой, потому что они тоже внесли свой вклад в победу над врагом. Несмотря на свой страх и юный возраст, они не сидели, сложа руки, а помогали фронту.

Косоусов Иван

Это мой прадедушка, Санаев Василий Фёдорович. Он родился 1 января 1917 года в селе Бороздино Сталиногорского района (ныне Новомосковский район). Окончил начальную сельскую школу и работал трактористом в совхозе имени Ворошилова (ныне совхоз Ширино).

В армию его призвали в октябре 1938 года. Воевал в Советско-Финской войне. 23 июня 1941 года был переведён в 115 отдельную противотанковую дивизию, которая входила в состав 10 армии. 10 армия участвовала в боях за освобождение Новомосковска и Тулы. В 1942 году прадедушку перевели в 224 отдельную противотанковую дивизию машинистом средних танков. Эта дивизия входила в состав 13 армии, которая в 1943 году принимала участие в боях за Курск. 6 октября 1943 года армия вошла в состав Воронежского фронта, с 20 октября – 1-го Украинского. С конца 1943 года и до сентября 1944 года армия вела бои по освобождению Правобережной Украины и юго-восточных районов Польши.

За проявленное мужество при прорыве сильной глубокоэшелонированной обороны противника на западном берегу реки Нарев, севернее Варшавы, ему была объявлена благодарность, и он был награждён медалью «За Отвагу». В феврале 1945 года у него было легкое ранение. А вот 15 марта 1945 года он был тяжело ранен на границе Советского Союза с Германией. Пуля прошла от одного плеча до другого, задев позвонок. Великий День Победы прадедушка встретил в госпитале. Его выписали 21 мая 1945 года.

После возвращения домой всю жизнь работал трактористом в родном совхозе и был удостоен звания «Ветеран Труда», награждён медалью и Орденом Трудового Красного Знамени в 1973 году. Прадедушка умер 1 июля 1990 года.

Мою прабабушку зовут Санаева Ольга Матвеевна. Она родилась 20 июля 1913 года в селе Бороздино Сталиногорского района (ныне Новомосковский район). Окончила сельскую начальную школу. Работать начала в 15 лет в колхозе имени Ворошилова (ныне совхоз Ширино).

На момент начала Великой Отечественной Войны ей было 28 лет. В ноябре 1941 года немецкие войска оккупировали село. Немецкие офицеры заняли избу моей прапрабабушки Грачёвой Матрёны Ивановны. Днём шли ожесточённые бои, а ночью, моя прабабушка с другими жителями, тайно вывозили раненых с поля боя и хоронили погибших солдат. Позже на месте захоронения установили памятник. Трудовая деятельность прабабушки не прекращалась во время войны. Она работала не покладая рук в поле, выращивая зерно. 6 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.»

После войны прабабушка продолжала работать в том же колхозе по 1983 год, за что ей присвоили звание Ветерана Труда. Она умерла в 2005 году.

Маркиной Алёны 8 «А» класс

Его звали Ефимов Пётр Фёдорович. За свои 89 лет он многое повидал: и хорошего и плохого. Ему было 33 года, когда началась Великая Отечественная война, и он прошёл её всю, до конца. Я горжусь, что этот человек – мой прадедушка.

Бабушка очень часто, вспоминая своё детство, рассказывала дедушке Пете. Было видно, что бабуля восхищается своим отцом.

Ефимов Пётр Фёдорович родился в 1908 году в Горьковской области, Бутурлинского района, в селе Наумово. Вырос в семье батраков и с детства был приучен к работе. Позже, женившись, он работал в колхозе бригадиром. Как раз тогда и началась война, а у дедушки Пети было трое детей.

В июле 1941 года его забирают в армию. Как вспоминает моя бабушка, старшая дочка, провожать дедушку собралось всё село. За те годы, что он работал в колхозе, дедушка Петя стал уважаемым человеком в Наумово. У дедушки был такой характер, что он не мог отказать человеку в просьбе, будь то помощь советом, делом или деньгами. Служить Пётр Фёдорович попал в город Горький, где какое-то время обучался военному делу. Когда враг был уже под Москвой, дедушку вместе с его дивизией отправили защищать нашу столицу. Но так вышло, что в первом же бою дедушка Петя получил контузию. Вместе с другими ранеными обратно в Горький забрали и моего деда. Там он оставался до конца войны. В тылу дед управлял защитными установками, отбивал врагов, защищал город Горький и Горьковский автозавод, на котором собирали танки.

После войны дедушка Петя вернулся обратно, к семье, в родное село Наумово. Продолжил работать в колхозе сначала бригадиром, потом председателем, а после стал парторгом. В партию он вступил в 1943 году. У прадедушки было много наград, бабушке точно удалось вспомнить медаль «За отвагу» и орден «Красной звезды».

Дедушка Петя прожил 89 лет, его хоронило всё село, его друзья по партии. Бабушка Зина вспоминает, что было произнесено много хороших слов на могиле, люди рассказывали истории о нём. Все любили дедушку за его искренность и отзывчивость. Хотя он так до конца и не оправился от контузии, плохо слышал, у него всё равно было много друзей и близких.

Матевосова Маргарита

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ

Война – незабытое горе России,

Ты, как в раны свежие соль.

Лишь у слышим мы грозное слово

Сразу страх и на сердце жгучая боль.

Помним, знаем, забыть не сумеем

Память эта врезается в кровь.

Война – это страшное горе России –

Ранит сердце и душу нам вновь.

В сорок первом ушли на фронты

Молодые совсем бойцы,

Воевали они за Отчизну,

За родимую пядь земли.

И мой дед, совсем еще юный

Добровольцем ушел на войну

Чтобы тихие зори России

Не сгорели в кромешном аду.

В годы страшных боев и пожарищ,

Не давая пощады врагу,

Мстил за каждую в поле травинку

И сожженную немцем избу.

Шел навстречу победе и славе,

Отрезая фашистам пути,

Шел вперед, чтоб в последнем ударе

Флаг победы в Берлин донести.

Настрадавшись в кровавые годы

По добру и по женской любви,

Наконец-то сломили фашистов,

Свергли тяжкое бремя земли.

И в весенний, ликующий день

Со слезами и болью в груди

Все встречали победу и мир

Радость жизни все вновь обрели.

Не забыть этот солнечный май…

Море скорби и слез выступает на лицах.

Мы всегда перед вами в долгу,

Ветераны, награды которых сияют в петлицах.

Виктория Надеина

Нет в России семьи такой,-

где б ни памятен был свой герой.

И глаза молодых солдат

с фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд,

Для ребят, что сейчас растут. Агранович Е. Д. Война… Это слово у меня ассоциируется с чем–то страшным. Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей бушевал огонь Великой Отечественной войны, убивая людей и уничтожая всё, что было создано их трудом. Десятки миллионов сыновей и дочерей потеряла наша Родина–мать. Я рада, что никогда не видела войны. Я знаю о ней лишь из книг, рассказов ветеранов, кинофильмов, но даже это ужасает меня. А как же люди, жившие тогда, что было с ними? Они жили и сражались, испытывая боль войны на себе. Всё дальше и дальше время уносит нас от трагедии. Уже прошло более семи десятилетий с того июньского утра, когда случилось то, что потрясло весь мир. Такою всё дышало тишиной,

что вся земля ещё спала, казалось.

Кто знал, что между миром и войной

всего каких-то пять минут осталось! Степан Щипачёв

Война ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. К сожалению, о многих и многих достойных уважения и восхищения, так и не рассказано, не написано. Не обошла стороной Великая Отечественная война и мою семью. Мне хочется рассказать о прадедушке и прабабушке с маминой стороны. В этом году моей прабабушке исполнится девяносто лет, зовут её Ковалёва Вера Фроловна, родилась она в тысяча девятьсот двадцать пятом году, в Брянской области, в годы войны она трудилась в тылу.

Мы были молоды тогда,

Нам было по шестнадцать,

Кому-то и двенадцать.

Для всех была война

Война – не мать родна.

Мы не были в сраженьях,

Нас не бомбили здесь.

Но мы трудом упорным

В тылу держали честь. Емельянова В. К.

В прошлом году я гостила у прабабушки. Увидев на полке маленький старый фотоальбом, я с любопытством стала рассматривать его, задавать бабуле разные вопросы о жизни. Мне было очень интересно слушать рассказы о родных. В конце альбома взгляд привлекла старенькая, пожелтевшая фотография моего прадеда в военной форме, и я попросила рассказать бабушку о военном времени. По её щекам покатились слёзы. В тот момент я поняла, что она снова проживает в своих воспоминаниях те ужасные военные годы. Стерев слёзы загрубевшей от работы рукой, она стала молиться за души погибших людей. А после, еле сдерживаясь, рассказала… Когда началась война, ей было неполных шестнадцать лет. Отец, старшие два брата и две сёстры ушли на войну, и ей, ещё юной девушке, пришлось сразу шагнуть во взрослую жизнь, разделить с матерью и младшей сестрёнкой все тяготы военного времени. Вместе со своими сверстниками она работала на сенокосе. Родные труженики сёл

В ответе были вы за всё.

Кормили фронт, кормили тыл,

Кормили всех, кто жил и был.

Емельянова В. К.

Вставали они рано и с восходом солнца уже были на поле. Девушки косили, гребли, копнили, помогали стоговать сено. Во время уборки хлеба вязали снопы, подавали вилами тяжёлые снопы на телеги, а парни отвозили эти возы к скирдам. Как говорила бабушка, что во время уборки урожая они проскребали граблями всё поле, чтобы не осталось ни одного колоска. Уходили с поля, когда солнышко садилось за горизонт. Придя домой, ложились усталые на нары, застланные соломой, ведь рано утром опять подъём, хотя и неохота было им вставать, но все знали, что без деревни, без её хлебных полей страна не выживет, не победит. В начале осени сорок первого в деревню уже стали приходить похоронки. Слёзы, стоны, горе… А надо работать, и они шли, опустив головы, со слезами на глазах.

Ещё прабабушка рассказала, что работала на торфяниках. Начинались работы по добыче торфа в марте, а завершались они лишь с морозами. Условия труда были тяжёлыми. Рабочий день продолжался двенадцать–четырнадцать часов, независимо от времени года и погодных условий. Из всех орудий труда были лишь лопата и тачка. Сухой торф отгружали железнодорожными составами, погрузка производилась вручную. Спали в сырых бараках.

Там же за работой на торфяниках прабабушка познакомилась с моим прадедушкой. Прадедушку звали Ковалёв Павел Васильевич (умер он в тысяча девятьсот девяносто шестом году), он тоже уроженец Брянской области, фактический год его рождения тысяча девятьсот двадцать четвёртый год, участник Великой Отечественной, прошёл всю войну, встретил победу в Германии. В то время ему не исполнилось и семнадцати лет. Его два старших брата были призваны на войну. Но на фронт уходили не только военнообязанные. Много подростков устремлялось на передовую. Мой прадед твёрдо решил, что тоже должен отдать долг Родине, хотя тогда он ещё не достиг призывного возраста. Записываясь добровольцем в партизанский отряд, сказал, что родился в тысяча девятьсот двадцать втором году. Прабабушка рассказала, что прадед не любил говорить о войне, о тех страшных годах его жизни. Нелегко солдату вспоминать сороковые, роковые. В суровый час раздумья нас не троньте И ни о чём не спрашивайте нас. Молчанью научила нас на фронте Смерть, что в глаза глядела наши не раз… Рыленков Н. И.

Ей известно, то, что с конца сорок первого по сорок третий годы прадед служил в партизанском отряде имени Кутузова, позднее участвовал в боях на первом Белорусском фронте, был стрелком в шестьдесят третьем и пятьсот девяносто восьмом полках. В сорок пятом брал Берлин и на одной из стен Рейхстага углём сделал надпись: “ Мы защищали Родину!” За боевые заслуги был награждён орденом Славы третьей степени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”, ” За взятие Берлина”, ” За победу над Германией” и другими наградами. После долгих, полных страданий и лишений лет “всем смертям назло” в июне тысяча девятьсот пятидесятого года прадед сумел вернуться домой живым.

Мне было тяжело слушать рассказы бабушки о суровых военных буднях. Я ясно поняла, что давало силы бороться измученным, больным, голодным людям, что двигало ими, когда, не жалея жизни, шли они в бой, отстаивая каждый метр родной земли, когда, невзирая на возраст, подростки заменяли отцов. Безгранично любя свою Родину, эти люди, делали всё, чтобы приблизить победу.

Мои прадедушка и прабабушка не стали известными на всю страну героями, но я горжусь и преклоняюсь перед ними. Они честно воевали на фронтах и трудились в тылу, приближая победу. Прожив в браке сорок шесть лет, они смогли сохранить любовь и уважение друг к другу, воспитали трёх сыновей и двух дочерей, за которых им никогда не было стыдно. Уже несколько поколений моей семьи выросло после окончания Великой Отечественной войны. День за днём мы приближаемся к славной дате – семидесятилетию победы. В майские весенние дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам!

Хочется верить, что и в будущем не оскудеет земля русская великими людьми, способными ценою своей жизни заплатить за счастливый завтрашний день. Бороться за мир – обязанность всех живущих на Земле!

Парахина Елизавета,

7а класс

Радости и невзгоды

Жизнь выдает сполна,

Но тянет меня в те годы,

Хотя все дальше война.

А.Баруздин

Идет третье тысячелетие Рождества Христова, а человечество так и не научилось разрешать проблемы, конфликты мирным путем. Войнам нет конца. Убедительно звучат слова великого поэта XIX века А.С.Пушкина: «Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…» И это подтверждают события в Украине, свидетелями которых мы являемся сегодня. Ежедневно по телевизору видим, как погибают мирные люди, рушатся города, села, уничтожается красивая природа. Ужас охватывает при виде этого безумия, и приходят на память подобные события 70-летней давности. Вот так же вероломно обрушилась фашистская нечисть на нашу Родину в июне 1941 года. Тысяча четыреста восемнадцать дней защищали Отечество все: от мала до велика. Неимоверные страдания, горе, гибель, разруху пришлось испытать народу.

Наверное, нет ни одного дома, который бы как-то не коснулась беда этой самой кровопролитной войны. Где-то не стало отца, матери, сына, дочери, близкого человека.

Моя бабушка, Подколзина Галина Николаевна, часто вспоминает своего погибшего на войне брата, Уколова Михаила Николаевича, (моего двоюродного дедушку) и очень сожалеет, что так мало о нем знает. Родилась она после войны и о Михаиле слышала из рассказов своей матери, Уколовой Татьяны Кузьминичны. Вот что она помнит:

- Родился Михаил в 1925 году в Татарской АССР с.Шуран, Лаишевский район. Был старшим сыном в семье. Рос спокойным, отзывчивым, трудолюбивым, совестливым. Бывало, придут гости, дам ему пирог, скажу: «Миша, не подходи к столу», он убежит, и не видно его. Пошел в школу, учился хорошо, окончил семилетку, потом профтехучилище, по окончании которого директор сказал: «Ну, мать, большим человеком будет ваш сын». Но мечтам не суждено было сбыться.

Уже год шла Великая Отечественная война. Михаил был не по годам рослым, крепкого телосложения, и в ноябре 1942 года его призвали на воинскую службу. По дороге к месту боевых действий произошла случайная встреча его на станции «Узловая» с отцом, Уколовым Н.Р., который тоже был на войне. Миша сказал ему, что их везут на Ленинградский фронт. С той поры от него не было никакой весточки.

Давно нет Татьяны Кузьминичны, но бабушка вспоминает, как она с болью говорила о сыне и ждала, ждала… «может, он живой…» а потом добавляла: «Сразил его, бедного, наверное, немец-«кукушка» (снайпер)». Однозначно, были бои, в которых участвовал Михаил, но кто скажет, в каком и как погиб он, где лежат его останки?

После войны начали вести поиски сына, делали дважды запрос на родину, но было лишь одно и то же известие: «Ни в живых, ни в погибших не числится». Затеплилась надежда и у моей бабушки, когда в стране начали вести поиски останков погибших воинов, но увы… Так и пропал без вести мой двоюродный дедушка, совсем молодым, еще не познавшим жизни. А бабушка постоянно печалится, что не проявила большего интереса к личности старшего брата, и с гневом говорит о тех, кто развязывает войны.

Хорошо, что сохранилась фотография дедушки Михаила. Память о нем будет жить и в моем сердце. Смотрю на его фотографию и думаю: «Сколько вот таких необстрелянных, юных погибло в этой проклятой войне! Об их судьбе рассказывает роман Г.Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние», повести Б.Васильева «А зори здесь тихие…», «В списках не значился». Да, в списках они не значатся, но память о них жива!

Низкий поклон вам, защитники нашего Отечества!

Павличева Екатерина

Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной войны. Вот уже почти семьдесят лет плывет тишина над старыми окопами, обмелевшие воронки покрываются в мае полевыми цветами.

Чувство беспредельной гордости вызывает у меня великий подвиг наших прабабушек. Одна из них Мокрусова Софья Владимировна. Родилась 3 марта 1925 года, в городе Бугульма. В 17 лет отправилась воевать. В столь раннем возрасте стала зенитчицей. После окончания войны была награждена тремя медалями.

Вторая прабабушка, Родионова Антонина Григорьевна, родилась 1 сентября 1924 года в городе Сокольники. В 17 лет отправилась защищать Родину. Была в партизанском отряде, который базировался под Москвой. Вот такие герои у нас в семье. Я очень благодарна за жизнь, которая есть у меня сейчас.

И пусть подвиг моих прабабушек для меня, для моих родных, людей разных поколений станет мощной жизненной и нравственной опорой. Победа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории человечества.

Родионова Елизавета

С пожелтевшей фотографии на меня смотрит незнакомое лицо молодого человека. Я его никогда не видела. Нов нашей семье хранят память о моём прапрадедушке, Митрофанове Иване Николаевиче. О нём мне рассказывала моя бабушка Митрофанова Наталья Владимировна, а ей её бабушка Митрофанова Анна Григорьевна. Прислушиваясь к её словам, я поняла, каким необыкновенным человеком был мой прапрадедушка. Он сочетал в себе удивительное трудолюбие, уважительное отношение к людям, безмерную любовь и верность моей прапрабабушке и заботу о детях. Когда началась война 1941 году, ему было двадцать девять лет. Он ушёл на фронт в первые же дни, а дома остались – жена, два сына и дочь. Но вскоре прапрабабушке пришло извещение, что Митрофанов Иван Николаевич пропал без вести. А сейчас его имя высечено на Стелле в городе Новомосковске. И мы всегда приходим с цветами к памятнику «Неизвестного солдата», чтобы почтить память всех, кто погиб на войне. Эти люди видели впереди цель, они боролись во имя будущего мира. Во имя этой благородной цели многие сложили свои головы в немецких застенках, на виселицах и на фронт. Оставшиеся в живых перенесли лишения и мужественно продолжали сражаться во имя победы.

Мне не пришлось увидеть моего прапрадедушку. Но я и наша семья всегда будет помнить о нём, о его нелёгкой судьбе, о честности, выполненном долге перед Родиной. Я горжусь им.

…… Как прекрасна радость победы!

Только помнит она и теперь,

Нет беды страшнее, чем беды

Неизбежных военных потерь!

Ф.И.Титкин.

Рязанова Виктория

Прошло почти семьдесят лет, как закончилась Великая Отечественная война, но до сих пор не затихает боль в людских сердцах. Солдаты погибали ради того, чтобы мы жили сейчас. В мире Великие люди, которые стояли насмерть, защищая родную землю.

В моей семье был человек, который воевал за Родину и мне хочется о нём рассказать. К сожалению, я никогда не видел даже его на фотографии,но по рассказам моей бабушки он был сильным и мужественным человеком.

Когда началась Великая Отечественная война, моему прапрадедушке, Подмарькову Григорию Васильевичу, было тридцать лет. В тот день, 26 июня 1941 года, он находился на работе, на заводе металлопроката, где работал мастером участка. Заводскую свою работу он любил. Мог из куска мёртвого металла сотворить тонкую, сложную деталь. Вот в этот - то день, в начале смены, им, рабочим, раздали повестки на фронт и дали на сборы два часа. Попращавшись с семьёй , у него была жена и дочка Людмила (моя прапрабабушка) , он ушёл на войну.

Воевал под Москвой в звании лентенанта. Грозный, холодный 1941-й стал для моего прапрадеда последним. В ноябре тысяча девятьсот сорок первого года он погиб в бою, подымая солдат в атаку. Это происходило под Москвой. Прапрабабушка Татьяна получила похоронку. Мы знали, что прапрадед покоится в братской могиле с другими солдатами.

Столько лет прошло, но наша семья помнит и гордится прапрадедушкой. И я знаю и верю, любовь о нем сохранится и будет передаваться от поколения в поколение. Пусть война не повторится никогда!

Сайбулин Владислав

7а класс

Они мирно жили и честно трудились,

Но в одночасье все изменилось…

В.Протасов

Человек создан, чтобы любить, творить, быть счастливым, а для этого нужен мир на земле. На разных языках самым лучшим приветствием считается «мир вам». Грохот орудий, разрушения, унижения, боль, голод, ненависть, горе и смерть – все это вмещает в себя одно зловещее слово «война». Вторая мировая считается самой жестокой и кровопролитной. Она нанесла огромный урон нашей стране, сломала судьбы многих, оставила в сердцах людей незаживающую душевную рану.

Трудной была схватка с врагом, но народ выстоял. Великой Победе над фашизмом уже 70 лет. Читая и слушая рассказы о войне, я часто думаю о прадедушке, которого никогда не видела, но память о нем жива в нашей семье. Бюллер Эрнст Теодорович родился 18 августа 1920 года в селе Гофенталь Молочанского района Днепропетровской области. Начало Великой Отечественной войны обрусевшие немцы восприняли как общенациональную трагедию и были готовы вместе со всем народом встать на защиту Родины. Прадедушка в первые дни войны подал заявление с просьбой направить его добровольцем на фронт. Но 28 августа 1941г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось о наличии шпионов и диверсантов среди немецкого населения.

Немцы испытали на себе мощь административно – карательной машины государства, подвергшись репрессиям, выразившимся в массовой депортации, принудительной работе на спецпоселениях. Мой прадедушка не любил рассказывать о том времени, немногое осталось в памяти родных.

В семью Бюллера Эрнста пришел представитель власти и сказал, что через 24 часа всем необходимо быть на вокзале. Успели взять кое-что из одежды и еды. Перевозили людей в товарном вагоне, сидеть пришлось на полу. Вагон был закрыт на засов, на остановках никого не выпускали, состав охраняли часовые с автоматами. Состояние несчастных переселенцев точно описано в стихотворении Нины Замориной:

Поле да лес.

Сыплет с небес.

Холодно.

Вновь перегон.

Пятый вагон.

Голодно.

Поезд идет.

Курс на восток.

Нет еды.

Может, умру

Нынче к утру

Без воды.

Щели с ладонь.

Лоб как огонь.

Выживи!

Руку мне дай.

Не покидай.

Тише, вы!

Через семь дней

Бедных людей

Выгрузят.

Редкий герой

Ужас такой

Вынесет.

Стон над страной.

Слёзы и вой.

Правда ли?

Люди, как в сон,

В бездну времён

Падали.

Кемерово, Свердловск, Казахстан… Не по своей воле объездили репрессированные немцы полстраны.

В начале 1942 г. вышло постановление СНК СССР «О мероприятиях по восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна» после фашистской оккупации. В городе Сталиногорске (ныне Новомосковск) организовываются проверочно-фильтрационный лагерь №283 и лагерь для военнопленных №388. Сюда и попала семья Бюллер. Депортированных распределили на несколько местных шахт. Немцы должны были трудиться, ни о чем не спрашивая и ничего не требуя. Условия жизни ужасные. Смертность высокая. Ветхие бараки, в них шахтеры вынуждены были спать на голых койках или на полу. Скудные похлебки в столовой вряд ли можно назвать едой. Не хватало даже ложек. Пообедал один шахтёр, его ложку, не помыв, не вытерев, тут же передавали другому. Несмотря ни на что, «без вины виноватые» люди жили, чувствовали, любили, и это было залогом светлого будущего.

Когда война закончилась, лагеря расформировали. Из выжившего спецконтингента часть вернулась домой. Мой прадедушка принял решение остаться на тульской земле. Место ссылки стало для него вторым домом. Здесь он женился, родилось трое детей. Отношения между людьми в шахтерских посёлках были теплые, дружеские. Русские, немцы, татары, евреи, цыганы жили одной большой семьей. Послевоенная жизнь была сложной, все старались помочь друг другу.

Вот такими сложными, несправедливыми оказались годы, опалённые войной, в судьбе прадедушки, Бюллера Эрнста Теодоровича. Но они не ожесточили, не очерствили его душу. Долгих 30 лет добросовестно работал он в шахтерском забое, ушел на заслуженный отдых. Вырастил детей, посадил прекрасный сад, построил дом, в котором живет теперь уже четвертое поколение нашей семьи. «Жить надо на той земле, где можешь принести пользу», - так говорил прадедушка. Его наказ выполнен: среди нас есть инженеры и врачи, учителя и продавцы, офицеры и юристы… Главное, все мы живем и трудимся на благо нашей Родины.

Бюллер Эрнст Теодорович с женой Екатериной Федотовной и сыном Анатолием. 1949 год.

Соколова Маргарита

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят.

Этот взгляд, словно высший суд для ребят, что сейчас растут.

И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Е.Агранович

Эпиграфом к сочинению я выбрал четверостишье, написанное поэтом Е. Аграновичем, так как, действительно, в России нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Некоторые из её участников служили в тылу, а другие воевали на передовой, защищая Родину. Я хочу рассказать о своём прадедушке.

Мой прадед – Савкин Иван Григорьевич родился - 14 мая 1919 года в Рязанской области, Скопинский район, деревня Березняки. Учился в школе, которая находилась неподалеку. По окончании занимался хозяйством. Когда пришла война, ему было 22 года. Практически сразу он был призван в армию, попал в пехоту. Во время сражений был тяжело ранен в колено. Но даже после этого он решил, что будет продолжать воевать. Во время долгих походов ранение давало о себе знать, но прадед терпел боль и не подводил своих сослуживцев. Сражения бывали затяжными, и их подразделение подолгу не могло поменять позицию. Но все же они двигались вперёд. Силы немецких захватчиков угасали, им приходилось отступать. К концу августа началу сентября 1944 года советские войска стали двигаться уже по вражеским землям. Самолёты и танки немцев начали контрнаступление, но атаки были отбиты подразделением, в котором сражался мой прадед. Все уверенно двигались к центру фашизма - в Берлин. Когда наши войска начали захват города, их отбили и отодвинули на километр. Разработав новый план, войска пошли в бой и успешно ворвались в город. «Немецкие захватчики побеждены! Ура! Ура! Ура!»,- слышалось отовсюду.

Я очень горд тем, что мой прадед принимал участие в Великой Отечественной войне. И пусть я сам никогда не слышал рассказов о сражениях из уст прадеда, но эти истории в нашей семье знает каждый, они переходят из поколения в поколение, и никем не забыты.

Серегин Кирилл

7а класс

Со дня Великой Отечественной войны прошло немало времени – 70 лет! Современному человеку уже не так просто представить, какой великой ценой нам досталась победа, сколько жизней унесла кровопролитная война и какую зияющую рану она оставила на жизни каждой советской семьи. В страшные годы 1941-1945-х годов многие потеряли своих родных и близких, навсегда попрощались с дорогими сердцу людьми. И, несомненно, в той безжалостной схватке двух сильных держав каждый человек потерял часть самого себя. И неизвестно, чем закончилась бы страшная война, если бы не смелость, храбрость и отвага наших советских людей. Тема этого сочинения для меня особенно близка, потому что в Великой Отечественной войне участвовал дед моей бабушки Михаил Кузьмич Алимов.

До того как внезапно нагрянула война, мой прадедушка работал шахтером на одной из угольных шахт Орловской области. На момент начала войны ему исполнилось тридцать восемь лет. К тому времени у Михаила Алимова уже было две дочери – Зинаида Михайловна и Вера Михайловна Алимовы. Младшей из них – Зинаиде – в 1941 году исполнилось тринадцать лет, а старшей дочери – Вере – семнадцать. От Зинаиды Михайловны Алимовой, моей прабабушки, я узнала историю жизни своего прапрадедушки, Михаила Кузьмича Алимова. Примечательно, что жизнь людей, переживших ту страшную войну, разделилась на две части - довоенную и послевоенную. Такое размежевание произошло и в жизни М.К.Алимова. В первые же дни Вов он потерял своих родителей, которых лично похоронил на Иваньковском кладбище. Затем он добровольно ушел на фронт рядовым солдатом. С тех самых пор о моем прапрадедушке не было ничего известно, формально он стал числиться без вести пропавшим. Зинаиду и Веру на воспитание взяла двоюродная сестра Михаила Кузьмича Алимова Анна Григорьевна. О моем прапрадедушке стало известно лишь в 1945 году. На имя Зинаиды Михайловны 4 декабря пришла телеграмма, в которой содержалась небольшая информация о подвигах и заслугах Михаила Алимова. Стало известно, что он воевал на Центральном, Сталинградском, Брянском и Ленинградском фронте с 10.07.41 по 13.03.44. г. в должностях: номера орудийного 642 артиллерийского полка 13 армии. В должности оружейного номера 120ого арт. Полка ( рядовой глав. ком), 2 армии в бою под городом Серафимовым Сталинградской области, был легко ранен в левую ногу 7.11.42 года. В должности наводчика орудия 543 арт. Полка ( резерв главного командования) 65 армии Брянского фронта, в бою в районе с. Комаричи Орловской области был легко ранен в области левого локтевого сустава. В должности наводчика орудия 754 арт. Полка ( резерв главного командования) 2-ой ударной армии Ленинградского фронта в бою под г. Нарва Эстонской ССР был тяжело ранен в лицо, в результате чего потерял левый глаз. В 1944 году скончался в госпитале по неизвестным причинам.

С момента начала войны прошло уже немало времени, но каждый русский человек должен помнить о подвигах советских солдат и знать героев страны. Мы не должны забывать свою историю, а, напротив, обязаны ее хранить и передавать следующим поколениям. Ведь пока жива история государства, жив и ее народ!

Надеина Виктория

Великая Отечественная война. Как много боли, страданий мы чувствуем, слыша эти слова. Эта страниц истории никогда не перестанет волновать людей, заставляя чувствовать раны прошлого. Современные люди не знают и не хотят войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти. Чем дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного подвига. И тем больше – цену победы. В этой беспощадной и кровопролитной войне была важна роль каждого человека.

Нет в России семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Моя так же не является исключением. Когда в школе нас попросили написать эссе о герое своей семьи, моя бабушка рассказала мне о своем отце – моем прадедушке.

Милушкин Владимир Александрович родился 21 сентября 1923 года в Руднянском районе Сталинградской области. 20 апреля 1942 года призван в ряды Красной Армии Донским РВК, Московской области и прошел всю войну. Получил звание старшего сержанта. Мой прадедушка был командиром минометного расчета второй минометной роты 856 стрелкового полка 83 краснознаменной стрелковой дивизии.

Во время военных действий Владимир Александрович храбро сражался за свободу своей Родины. 19 сентября 1943 года при наступлении на село Козловка он проявил невероятную силу воли и смекалку. После того, как командир взвода был ранен, мой прадедушка принял командование на себя. Со своим расчетом он выдвинулся в боевые ряды стрелковых подразделений. Ведя огонь по противнику с открытой огневой позиции, он уничтожил вражеский пулемет с расчетом. Таким образом, Владимир Александрович успешно выполнил поставленную перед взводом задачу.

За проявленное мужество и отвагу мой прадедушка был награжден орденом «Красной Звезды».

Владимир Александрович умер через несколько лет после войны. Бабушка рассказывала, что он был настоящим героем. И хотя я никогда его не видел, только на фотографиях, я посещаю его могилу и каждый раз кладу цветы.

Мы не должны забывать погибших на войне людей, особенно своих родственников! Ведь эти люди до конца выполнили долг перед страной, перед людьми, перед собственной совестью. Меня переполняют чувства гордости и благодарности ко всем, кто отстоял для нас свободу и Родину!

Утешева Андрей

Мацуков Григорий Степанович, родился 1911г. в Белоруссии. Закончил школу, потом Ленинградский дорожный институт. Сторожил железные дороги в Белоруссии.

Когда началась Великая Отечественная война, был призван в ряды защитников Родины. Воевал в действующей армии в звании лейтенанта. Во время боя был тяжело ранен, защищая город Черновцы на Украине. От смерти его спасла жительница этого города. По состоянию здоровья он больше не мог воевать в действующей армии, поэтому сражался в рядах партизан. Его выдал предатель, и дед погиб в застенках гестапо в 1943 году. Посмертно был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественная война».

Шинелёв Степан, 7а класс

Прошло много лет с тех пор, как кончилась Великая Отечественная война. О ней мне стало известно из книг и кинофильмов, а так же от своих бабушек и прабабушки. В моей семье мои прадедушки тоже участвовали в этой войне.

Владимир Иванович Рощин прошел всю войну , однажды был ранен в ногу , долго лечился от ранения в госпитале . После лечения он вернулся на фронт и продолжил воевать с фашистами . Был награжден Орденом Великой Отечественной Войны второй степени , а так же медалью За Отвагу .

У моей прабабушки было три брата , они вместе росли , и вместе ушли на фронт . Старший брат - Николай Васильевич Козин , погиб в первые дни войны . Его эшелон разбомбили Немцы . Средний брат - Василий Васильевич Козин , служил в пехоте . Во время войны он не был ранен и дошел до самого Берлина . Третий брат - Виктор Васильевич Козин , так же прошел всю войну , получил звание капитана . Был награжден Орденом Отечественной Войны первой степени , и множеством медалей . Через некоторое время был представлен к Званию Героя Советского Союза .

Их черно - белые фотографии до сих пор хранятся в семейных альбомах . Каждый год девятого мая наша страна отмечает великий праздник - День Победы . В этот день наша семья вспоминает моих прадедов , которые не жалея своей жизни сражались с врагами и сделали все , чтобы на земле наступил мир.

Широкова Аанастасия

Мой героический прадед, Борисов Дмитрий Леонтьевич, ушёл из жизни задолго до моего появления на свет, но бабушка рассказывала о нём, о том как воевал.

Семья прадеда жила в селе Казаки Рязанской области. Ему было двадцать шесть лет, когда он ушёл в 1942 году на фронт. Работал прадедушка в колхозе трактористом. Забрали его в противотанковую роту (ПТР), воевал на ленинградском фронте. Был трижды ранен, но домой пришёл живой, и был награждён "Орденом мужества", "Медаль за отвагу и за доблесть". Я знаю только один из подвигов моего прадеда так, как он не любил рассказывать про войну.

Это было уже в апреле 1945 года, война подходила к концу . Их рота проходила мимо железнодорожного вокзала, ещё сильные шли бои , звучали выстрелы снайперов . Прадед увидел , как маленкий мальчик выбежал из укрытия под миномётный огонь . Он нераздумывая бросился к ребёнку и закрыл его своим телом. И тогда он был ранен третий раз в ногу . Для меня мой прадед-герой. Бабушка всегда говорила, что храбрости отца не было предела и после войны.

Прадедушка пришёл с войны - после этого ранения, но живой. Умер он в 1950 году, так как ранения были тяжёлыми.

Смерть, голод, страх, жестокость-всё это наш народ . Но любовь к родине, вера в будущее и сила справедливости-всё привело к победе. Великая Отечественная война навсегда останется в истории человечества. А мой прадед Борисов Дмитриев Леонтьевич останется у меня в сердце, и его подвиг, и в память о нём будет передаваться из поколения в поколение.

Яшин Алексей

7а класс

Уже прошло 70 лет с Начала Великой Отечественной войны. Но мы никогда не забудем имена тех, кто завоевал Победу. Я хочу рассказать о своем прапрадедушке, его звали Мартынов Семен Кириллович. Он родился 1925 года в семье шахтера.

Как же всё начиналось? Было хорошее светлое воскресенье, и вдруг объявили о войне, о первых бомбёжках. На фронт брали юношей 18 лет, но ему было 16, и Семён Кириллович подделал дату в паспорте. Дед был артиллеристом, был ранен в ногу. Боевые товарищи донесли прапрадедушку до госпиталя. Там он пролежал недолго. Сбежав оттуда, воевал под Смоленском. Один раз он спас ребёнка из горящего дома. Дедушке дали за это орден. Позже получил ещё одно ранение. У него было много орденов, звёздочек. Орден-это почётная награда. Дошёл до Берлина, ещё был захвачен в плен, пошёл в концлагерь, сбежал сам и спас других. За это прапрадедушку наградили ещё одним орденом. Он сумел взять в плен троих немцев.

Вскоре война кончилась, и Семён Кириллович остался жить в Берлине. Семья ждала его с нетерпением. Ждала своего героя. После войны у прапрадедушки родилась дочка. Она стала моей прабабушкой. Та родила дочку, мою будущую бабушку Таню. На память о нём у меня осталась эта фотография.

Прапрадедушка в Берлине 1945 год 28 ноября.

Жарикова Мария

АФГАНСКАЯ ВОЙНА

1979 - 1989 года

Ковалёв Александр Владимирович

Родился 11 февраля 1967 года в городе Донском.

Учился в Северо-Задонской средней школе № 5, выпуск 1984 года.

Кандидат в мастера спорта по боксу.

Хорошо играл на гитаре. В школьном вокально-инструментальном ансамбле играл на ударных инструментах, пел.

После службы в армии мечтал поступить в Высшее военно-морское училище города Одесса.

25 апреля 1985 года был призван в ряды вооружённых сил. Служил в Германии, городе Дрезден, в танковых войсках.

16 июля 1985 года, отслужив 2,5 месяца, погиб при исполнении служебных обязанностей. Похоронен в городе Донской, деревне Никольское.

***

Нам подробностей не рассказали,

Привезли оцинкованный гроб,

Почесть воинскую оказали;

Думай, мысли, наморщив лоб.

Жил как все во дворе мальчишки,

Звали Саша его, Ковалёв.

Хоть не очень и ростом вышел,

Зато в боксе он был орёл!

В ринге смелым он был и гибким,

Тренер очень его любил.

Шёл с гагаринскою улыбкой,

Чем девчонок с ума сводил.

Хоть и был он первой перчаткой,

Вежлив, скромен и в меру остряк.

Покорил всех ребят своей хваткой,

Из таких состоится костяк!

Вот таким среди нас был парнем,

И таким он из жизни ушёл.

И не зря в этом марше прощальном

С ним весь город по Школьной прошёл.

Шелухин ??

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за великое будущее нашего народа. Пока жива наша память о них – они бессмертны. Вечная им слава!!!

***

Был безумно тёплый вечер.

Звёзды небо освещали,

И вечерние приметы

Ничего не предвещали.

Нежно белым покрывалом

Лёг туман, укрывший почву,

Яркий свет казался алым,

Всё случилось этой ночью!

Весть пришла внезапно, рьяно,

Всполошила всех вокруг,

Мы с ребятами узнали:

«Нас покинул общий друг!»

Кто-то молча и угрюмо

Вспоминал его дела,

Кто-то со слезами думал:

«В Сашин дом пришла беда»

Многие, тому не веря

Спрашивали, что и как?!

Но огромную потерю

Нам не возместить никак.

Сердце сжалось аж от боли,

Стало вдруг не по себе.

Очень трудно будет Оле,

То есть, Сашиной сестре.

Молодая память долго

Сохранит все эти дни.

Не забудется на долго то,

Что вдруг забудем мы!

Как судьба порой жестока

К тем, кто весел, добр и смел.

Жаль, бесспорно, Александра,

Много сделать не успел.

Всегда весел и не скушен,

Добрым, сильным, скромным жил,

К нам ко всем не равнодушен.

Вообщем – славным парнем был!

Почему же смерть шальная

Выбирает только тех,

Кто всего и всех дороже?!

О безумный жизни бег…

Так устроено природой:

Мы рождены, чтоб умереть,

Но жизнь свою прожить достойно,

Не зная, что такое смерть.

И если выпала нам участь

Расстаться с жизнью в ранний срок,

Надо отдать её не мучась –

Сказал давно уже пророк.

Но коли есть остаток сил

В твоей больной душе,

Не отрекайся от него,

Всю жизнь отдай борьбе!

Верю – Саша не сдавался,

Вёл борьбу что было сил!

Знаю – Саша не боялся,

Когда боль переносил…

Жалко уходить из жизни

Когда только начал жить,

Но ради дорогой Отчизны

Готов был голову сложить!!!

Больно вспоминать и думать –

Александра нет средь нас?!

Если я на миг поверю

Мочат слёзы кромки глаз.

Время мчится незаметно:

Год за годом, день за днём!

Александр стал бессмертным!

Помнят многие о нём!

Навечно в памяти народной

Его судьба и жизнь, дела.

О них мы помним и сегодня!

О них забыть никак нельзя!

Константинов А.В. 20.10.86

Журавлёв Фёдор Тимофеевич

В тысяча девятьсот тридцать девятом году Гитлер начал захват стран Европы. Так наступила вторая мировая война. В каждой семье во всех странах мужчины шли на фронт, женщины и дети становились к станкам. Моя семья тоже не стала исключением.

У меня в семье воевал дедушка - Журавлёв Фёдор Тимофеевич. Он родился шестого апреля тысяча девятьсот двадцать восьмого года в Смоленской области. У него был брат Митя и сестра Аня. Хозяйство у них было большое - куры, гуси, лошади, коровы, голуби. Учился дедушка не очень хорошо - из-за войны закончил только четыре класса начальной школы. В свободное время помогал по дому.

Никто не ожидал войны. В тысяча девятьсот тридцать девятом году СССР подписало с Германией пакт о ненападении. Всё было хорошо, но вдруг в полдень двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года по стране во всех радио прозвучало объявление Молотова: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек".

Когда наступила война, дедушке было тринадцать лет. Его отца забрали на фронт. Жить стало тяжелей и они со старшим братом стали помогать матери ещё больше. Когда пришла похоронка на отца они захотели втайне сбежать, чтобы помогать советским войскам.

В пятнадцать лет дедушка всё-таки решился и сбежал из дома на фронт и оказался в танковой части. Он был сыном полка. Участвовал во многих боях и схватках, за что не однократно награждался медалями. Удивительно, что за три года войны его ни разу не ранили. Это было чудом, ведь на его глазах умирали близкие и товарищи. По всей стране было тысячи погибших и ещё больше раненых.

Когда дедушке исполнилось восемнадцать, он стал служить в Советской Армии. Так он оказался в Польше.

Когда узнали о победе, все воины очень обрадовались, ведь не надо больше ждать похоронки, наконец-то все увидят своих родных и близких, наконец-то вернутся домой на родину восстанавливать хозяйство. И дедушка тоже, конечно, был очень рад.

О войне он рассказывал очень мало - был стеснительным, никогда не хвалился своими наградами. Но на девятое мая ему всегда присылали письмо с поздравлением от губернатора и президента .После смерти военкомат поставил ему памятник, как участнику Великой Отечественной Войны. Это всё - что я знаю о его военной жизни.

После войны он приехал жить в Тульскую область. Поселился в городе Северо-Задонске. Работал шахтёром на первой северной и второй северной шахте. Он часто ездил на родину на Смоленщину, где потом познакомился с моей будущёй бабушкой - Журовой Ольгой Константиновной, которую привёз сюда. Прожили они пятьдесят три года вместе, родили троих детей, среди которых моя мама.

Дедушка всё умел сам - сам построил дом, брёвна для которого специально привозились из смоленских лесов .И в доме тоже всё сделано его руками.

Но, выйдя на пенсию, он всё равно продолжал работать. Сколотил свою бригаду и ездил на посевную и уборочную в колхоз. Он был очень трудолюбивый, работящий. Не мог сидеть без дела – постоянно что-то строил, мастерил. Он очень любил технику. На войне научился играть на тульской гармони.

Киселёва Екатерина

Годы Великой Отечественной войны ( 1941-1945гг.) не забудутся никогда. Чем далее, тем все живей и величественней развернутся они в нашей памяти, и не раз сердце наше захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика.

Война – это горе и слезы. Она вошла в каждый дом, принесла беду… Тысячи людей прошли через все испытания и мучения этой самой тяжелой войны. Почти 70 лет прошло с окончания войны, большинство участников тех событий уже умерло, но есть еще те люди, которые помнят рассказы участников войны о пережитом ужасе. Воспоминания о войне постоянно в их памяти.

В Великую Отечественную войну из нашей семьи был призван на фронт мой прадедушка Куликов Александр Алексеевич, дядя моей бабушки, которая рассказывала мне о нем.

Куликов Александр Алексеевич родился 25 июля 1925г. в селе Коран Башкирской АССР в крестьянской семье, в которой было 6 детей – 3 брата и 3 сестры. Его отец, Алексей Васильевич, и старший брат, Леонид Алексеевич, ушли рядовыми на фронт в 1941г. Прошли всю войну, отец был ранен и контужен. Оба вернулись домой по окончанию войны в 1945 году. К сожалению сведения о наградах не сохранились.

Александр Алексеевич после окончания школы поступил в Оренбургское танковое училище. После его окончания в 1943г. пошел на фронт. Он прошел на танке, знаменитом Т-34, от Белоруссии до Берлина. Много раз его танк подбивали, но он чудом оставался живым. Получил много ранений.

Он очень много историй из военной жизни рассказывал моей бабушке и маме: “Однажды, -вспоминал прадед, - наш танк загорелся, его подбили фашисты. Командир открыл люк танка и приказал всем выбраться наружу, но шальные немецкие пули настигли весь экипаж, а я сумел выбраться и укрыться. В этом бою меня ранило и контузило, после чего попал в госпиталь”.

После выздоровления Куликов А.А. возвращается в строй, снова служит в танковой дивизии. С боями их дивизия дошла до Берлина, где и встретил День Победы мой прадед. И вот в эти победные дни, когда все ликовали от счастья, что конец войне, что фашистская Германия разгромлена.

Воевал он доблестно, о чем свидетельствуют его награды:

Орден Великой Отечественной война I степени

Орден славы II и III степени

Орден красного знамени РСФСР

Медаль за отвагу

Медаль за боевые заслуги

Медаль за победу над Германией

Медаль за взятие Берлина

Нагрудной знак «Гвардия».

После войны продолжал служить в танковых войсках. Его служба проходила в средней Азии, Германии, Белоруссии, в городе Бобруйске. В 1970 году ушел в отставку в звании подполковника. Последние годы жил с семьей в Минске, где умер и похоронен. Его имя увековечено на доске боевой славы в городе Минске.

Так же у Куликова А.А. была младшая сестра – моя прабабушка Ишеева ( Куликова ) Фаина Алексеевна. Во время войны ей было всего лишь 10 лет. «Те годы мало назвать тяжелыми, это было страшное время для всех. С двенадцати лет приходилось работать, помогать взрослым в поле после уроков, а иногда и вместо них. » -- рассказывала прабабушка.

В 1952г. у Фаины Алексеевны родилась дочь – Ольга, а после 2 сентября 1959г. – родился сын – Сергей Владимирович.

В те суровые годы погибло много солдат, лишь малая часть их вернулась к своим семьям, в свои родные места. Но подвиг героев Великой Отечественной хранится в семейных фотоальбомах, а их светлый образ в наших благодарных сердцах. Пусть же семейные реликвии передаются в наших семьях из поколения в поколение. Сохраним светлую память о наших предках. Потому что до тех пор, пока мы помним о них – они живы.

Сергеева Анастасия

ЧЕЧНЯ

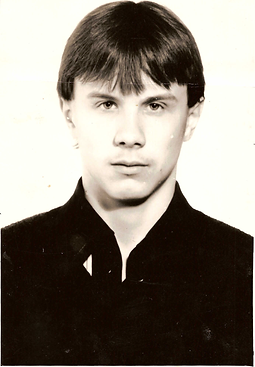

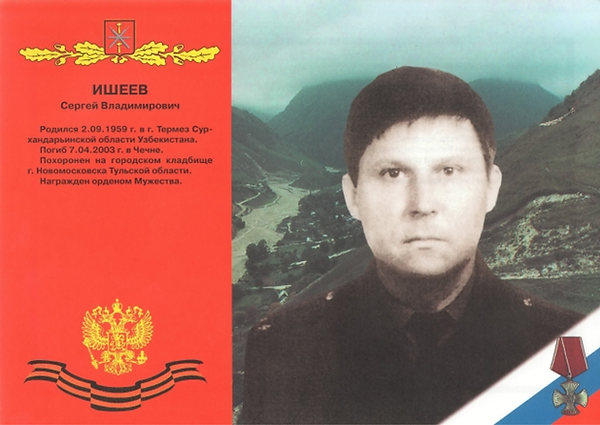

Ишеев Сергей Владимирович

В 1976 году после окончания средней школы № 53 г. Ташкента поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации, который в феврале 1982 года окончил по специальности «радиоинженер по техэксплуатации авиационного радиоэлектронного оборудования». После окончания института в течение четырех лет, до февраля 1986 года трудился инженером цеха № 3 Ташкенского объединенного авиаотряда.

С февраля 1986 года по сентябрь 1994 года Ишеев С.В. проходил военную службу в Управлении КГБ Узбекской ССР, СНБ Республики Узбекистан, откуда сроком на три года переведен на службу в УФСБ России по Мурманской области. С декабря 1997 года служил в Управлении ФСБ России по Тульской области. С 27 марта 2003 года принимал участие в проведении контртеррористических операций Управлением ФСБ РФ по Чеченской Республике. 7 апреля 2003 года трагически погиб при исполнении обязанностей военной службы. Награжден тебя медалями, знаком ФСБ России «За службу в контрразведке» III степени, занесен в книгу Почета Управления, неоднократно поощрялся руководством Центра и Управления. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга Указом президента Российской Федерации от 30 июня 2003 года посмертно награжден Орденом Мужества.

Сергеева Анастасия